行业观察 | 实景三维:数智时代的地理信息变革与行业新航标

在数字化与智能化浪潮的推动下,实景三维中国建设及相关技术创新作为测绘地理信息领域的前沿力量,正以前所未有的态势重塑行业格局,并深度渗透至经济社会的每一个角落。

2024年,实景三维中国建设迈入成果建库和全面应用阶段。实景三维相关技术标准体系逐步完善,关键技术实现自主可控,应用场景覆盖灾害防治、文化遗产保护、国土空间规划、城市数字公共基础设施建设等多个领域。据《2024年中国自然资源公报》公布,实景三维中国建设获取了735万平方千米地形级、城市级、部件级实景三维数据。全国共有66个城市开展了实景三维城市建设,已有42个城市完成建设并验收。

2025年1月,实景三维与人工智能+、低空经济、月背采样、量子科技等科技名词入选“2024年度十大科技名词”,这无疑是对实景三维相关技术应用取得的成果与影响力的高度认可。

接下来,让我们从实景三维技术创新与场景赋能的行业视角出发,深度剖析过去一年它的发展轨迹、应用成果、面临的挑战,以及未来的发展走向。

蓬勃发展

实景三维技术创新的现状全景

标准是技术推广应用的基石。过去一年,自然资源部等部门在实景三维标准化建设方面成果斐然。一系列行业标准如《实景三维地理信息数据激光雷达测量技术规范》《实景三维数据倾斜摄影测量技术规程》等相继发布,从基础地理实体分类与代码,到数据转换生产、质量检查等各个环节,构建起一套较为完备的技术标准体系。这不仅为新型基础测绘与实景三维中国建设提供了科学规范的指引,也让不同地区、不同项目间的数据处理与应用有章可循,大大提升了行业整体的规范化水平。

1.数据获取:全方位、高精度升级

大范围地理场景数据获取技术实现了质的飞跃。卫星遥感、航空摄影、无人机测量、地面移动测量系统等多源数据深度融合,优势互补。例如,其域创新研发的灵光L2Pro,集成激光雷达、视觉与IMU传感器,搭配先进AI智能算法,能实时高效采集大范围地理场景数据。武汉大学研发的地形级实景三维软件系统,攻克大区域地理实体智能分类等核心难题,研制出全国1米分辨率地理实体分类成果和全国5米格网DEM,为地形级实景三维建设筑牢技术和数据根基,荣获2024年地理信息科技进步一等奖。

2.室内外测量:一体化、高精度迈进

司南导航推出的激光双摄新品系列,融合GNSS、IMU、激光及视觉技术,实时捕捉激光点位置并同步获取实景画面,创新测量方式。北斗与无线定位技术融合,实现室内外一体化、高精度时空位置信息服务。基于无人机倾斜摄影测量的大场景三维建模和基于设计图的区域室内建模技术不断创新,无像控点高精度室外三维模型快速构建成为现实,室内外一体化测量的应用范围和精度显著提升。

3.数据处理:轻量化、语义化升级

面对海量空间地理数据的存储与传输压力,数据轻量化技术取得重要进展。吉奥时空推出的吉奥孪生大师GeoTwinsMaster、南方智能开发的实景三维轻量化软件(SmartGIS3DLight)、超图SuperMapGIS2024中优化的数据轻量化功能、北京观微科技的相关专利技术都大幅提升了数据处理效率,降低存储与传输成本。在语义化建模方面,多模态地理科学大模型“坤元”、城市三维生成大模型等不断涌现,为三维建模带来全新思路和方法,显著提升建模精度与效率。

4.其他技术:身份编码、重建渲染协同发展

在三维场景重建和渲染领域,景瞰科技、大势智慧、商汤科技、吉奥时空等企业各展神通,通过创新技术提升实景三维模型展示效果和生成效率。地理实体编码服务也稳步推进,基于MA标识体系对地理实体赋码,加强了地理实体在不同场景的关联与应用,为地理信息精准查询、分析和共享奠定基础;同时,北京等地推动地理实体编码与城市码衔接,为数字城市建设提供基础服务。

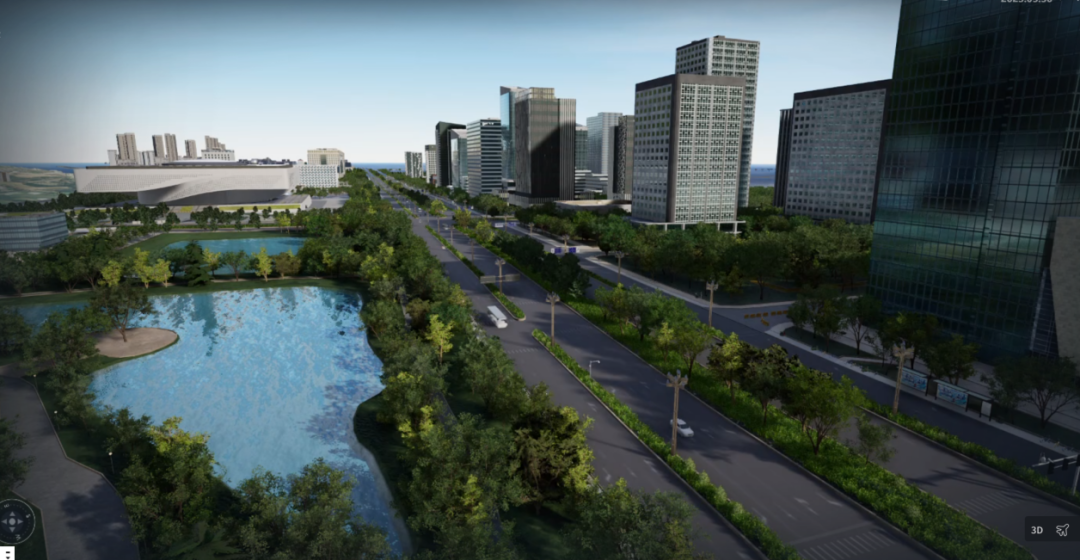

吉奥时空地理孪生平台

吉奥时空地理孪生平台

深度赋能

实景三维技术的多元应用

在湖北省数字公共基础设施建设中,实景三维构建了城市数字公共基础设施的空间基底。吉奥时空依托地理孪生技术以及时空大数据治理能力,创新打造公共数字底座。通过统一编码赋码体系对全域建筑物、构筑物进行数字化标识,集成“一标三实”数据资源,实现跨部门数据统一管理、系统融合与服务协同。以实景三维为统一时空框架,湖北搭建了全省17个县市覆盖城市治理要素的智能底板,支撑政务管理“智治”、多源信息“智联”与公众服务“智用”,推动城市基础设施管理由分散向集约转型。该实践不仅提升了城市精细化治理水平,还为自然资源监管、智慧城市建设提供了高精度空间底座,助力湖北全域数字化转型迈入高质量发展新阶段。

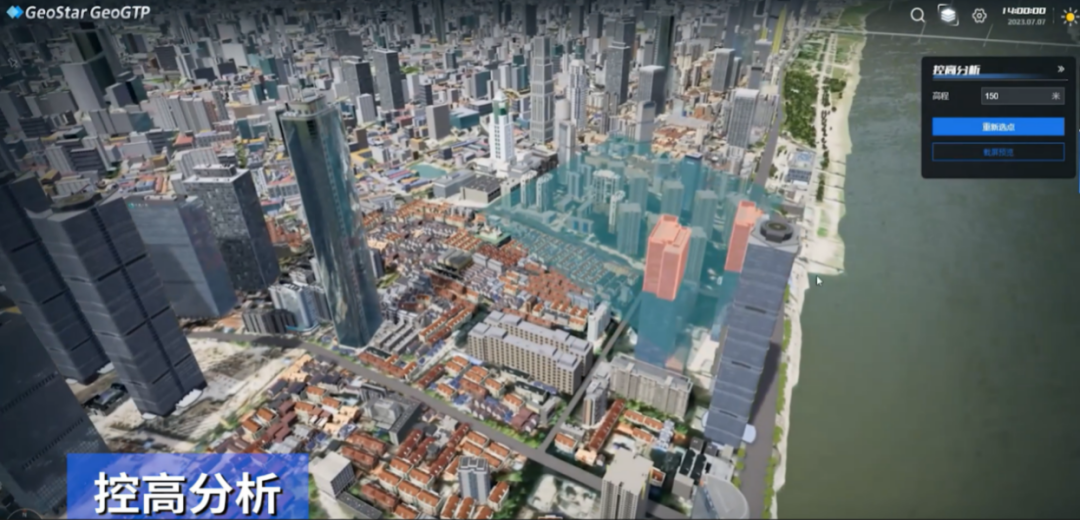

实景三维技术通过融合地形级、城市级及部件级多源立体数据,突破传统二维规划的空间信息局限,构建全域全要素实景三维智能底板,为国土空间规划提供立体化决策支撑。在总体规划层面,基于坡度坡向分析、淹没模拟等三维工具,精准识别耕地资源分布与生态敏感区域,科学支撑"三区三线"动态优化;专项规划层面,依托地下管线、历史建筑等精细化三维模型,实现城市更新、综合交通等领域的立体空间协同管控;详细规划层面,通过三维"控高盒子"、参数化建模技术,建立空间立体开发规则体系,强化规划条件的空间约束力;城市设计层面,借助三维场景智能比选与指标量化评估,提升设计方案与周边环境的适配性及功能合理性。基于实景三维技术,以数据驱动、立体可视、动态交互等特性,显著增强规划编制的科学性、管控实施的精准性及多规协同的高效性。

服务规划专项

服务详细规划

服务城市设计

在灾害防治领域,实景三维技术成为防灾减灾的关键力量。锦州数字孪生可视化防汛系统以实景三维为时空底座,实现防汛指挥调度“一屏统管”,让决策更科学、高效。海宁市基于实景三维基底,全面赋能地下管线综合智管应用,为城市生命线工程建设提供有力支撑,助力打造韧性城市,有效降低灾害风险。

锦州市防汛指挥平台

实景三维赋能海宁市地下管线综合智管应用

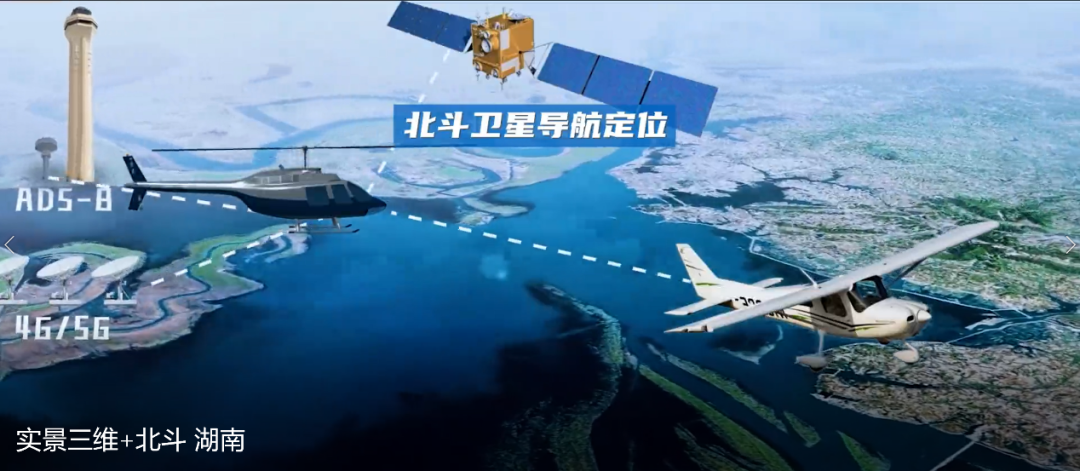

湖南依托“实景三维+北斗”技术,构建三维数字化低空空域管理数据与服务体系。武汉大学获批相关国家重点研发计划项目,在安阳开展综合试验验证。实景三维技术在空域划分、飞行监视、地面保障、无人机物流与应急救援等方面发挥关键作用,为低空经济发展保驾护航,推动各类低空应用场景不断涌现。

“实景三维+北斗”为低空经济插上腾飞的“智慧翅膀”

“实景三维・北京中轴线”项目是实景三维技术在历史文化保护领域的成功典范。通过创新关键技术方法,构建协同感知监测体系,对北京中轴线文化遗产进行高精度三维建模,实现数字化保护与展示。公众借此能更直观领略中轴线的历史风貌和文化内涵,也为文化遗产监测、保护和修缮提供科学依据。

实景三维・北京中轴线

此外,实景三维技术构建地形级、城市级、部件级多精度数据场景,深度赋能重大工程规划选址、耕地保护、生态治理及文娱产业升级。该技术通过地形级建模优化高铁选线等宏观决策,以城市级三维底座驱动智慧城市管理,并凭借部件级毫米级精度实现文化遗产数字化保护。典型案例中,国产游戏《黑神话:悟空》借助部件级实景三维技术构建高精度场景,为游戏者打造沉浸式体验,印证了其在数字创意领域的革新价值,成为支撑多领域高质量发展的关键技术体系。

破局之路

应对实景三维技术的发展挑战

实景三维数据包含大量敏感信息,数据安全与隐私保护至关重要。小型测绘企业因设备和存储架构存在安全隐患,易导致数据泄露;在城市建设和文旅场景中,数据不当使用可能侵犯个人隐私。为此,政府应加快制定地理信息隐私保护法规,明确各方权利责任。企业和机构要开展隐私影响评估,运用差分隐私、加密算法、区块链等技术,从数据采集到应用全生命周期进行安全防护。

当前,实景三维技术在模型精度、渲染速度和多源数据融合等方面仍面临挑战,且相关标准尚不完善,数据兼容性和系统互操作性问题突出。为攻克技术瓶颈,需加大研发投入,鼓励科研机构与企业合作,优化算法提升技术性能。在标准制定上,政府应发挥主导作用,联合各方力量,借鉴国际经验,制定全流程统一技术标准,推动行业规范化发展。

实景三维建设数据采集设备及采集成本相对较高,对操作人员专业技能要求高,数据处理复杂,计算资源需求大,导致成本居高不下。为降低成本,需结合AI技术的发展,研发通用高效的数据采集设备和软件,持续优化数据处理算法,充分利用云计算和边缘计算资源降低生产成本,提高处理效率。

实景三维技术的复杂性需要多学科交叉的专业人才,但目前我国该领域人才培养和储备不足。高校课程设置滞后,实践教学薄弱,企业内部培训体系不完善。高校应优化课程设置,加强实践教学,与企业开展产学研合作。企业要完善内部培训体系,建立导师制,鼓励员工参与学术交流和行业竞赛,培育高素质复合型人才队伍。

持续创新

加速释放实景三维数据的生产力价值

2025年1月15日,全国自然资源工作会议在京召开,擘画新时代国土空间治理新蓝图。会议明确提出强力推动“一张图”建设,构建一张图、一套数、一个平台管理体系,夯实自然资源数字化治理根基。其中,实景三维中国建设作为基础地理底图的重要组成部分,坚持“边建边用、以用促建”的实践路径,打造典型场景,激发应用需求,加速释放实景三维中国建设成果价值,为国土空间规划、城市更新、生态保护等重大战略应用提供时空底座。

未来,实景三维中国建设将持续强化技术标准体系建设,深化新兴技术与实景三维技术的融合。加大对无人机摄影测量、人工智能算法、边缘计算等关键技术的研发投入,加强产学研合作,构建开放共享的技术生态环境。聚焦数据存储与隐私保护等难题,推动构建时空信息可信数据空间,为实景三维技术可持续发展注入强大动力。

实景三维技术将深度融入数字中国建设,在低空经济、文化建设、城市低效空间开发、运动健康等领域拓展应用。通过打造实景三维经济新赛道,推动产业化应用,释放数字产品价值,为经济社会发展注入新活力。

实景三维技术的发展将带动地理信息产业及相关产业上下游协同发展。地理信息企业应拓展业务领域,加快向综合服务商转型,提升核心竞争力。产业联盟和行业协会要发挥更大作用,加强行业自律,促进技术交流与合作,共同推动地理信息产业健康、有序发展。